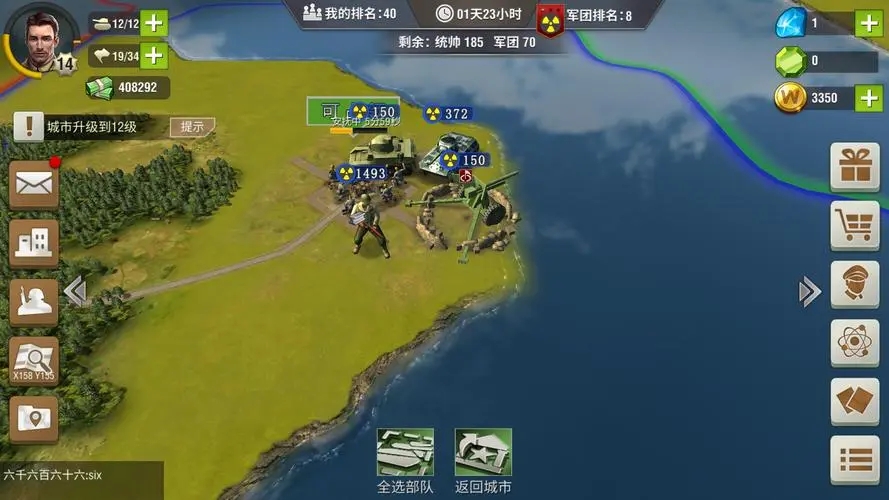

后期搭配的核心在于平衡兵种功能与资源投入效率。陆军应以重型坦克、精英步兵和火炮作为主力构成,重型坦克提供高防护与火力输出,精英步兵负责巩固防线并承担部分伤害,火炮则专注于远程打击。这种组合能应对大多数攻防场景,重型坦克需避免直接放置于阵型前列,应由步兵先行吸收火力。资源分配上需优先保障装甲单位的生产线,同时维持步兵与火炮的补充速度,确保三者形成循环补给。

科技升级方向需围绕核心兵种展开,重点提升装甲单位的防御属性与火炮的射程精度。步兵科技应侧重于生存能力与机动性,使其能更有效执行掩护任务。策略卡选择上,全军突击与干扰射击能显著增强部队攻击效率,救死扶伤则保障持续作战能力。避免分散投资非主力兵种的科技树,后期资源消耗巨大,必须集中突破关键科技节点。

战场协同需要依托军团城市的高级军备支持,通过商业区运输系统实现资源调配。与同盟成员制定明确的进攻时序,重型坦克集群负责正面突破,火炮单位保持安全距离提供火力覆盖,步兵分队则清扫残余防御工事。侦察单位必须全程保持视野优势,及时调整主力部队的进攻路径,避免陷入敌方预设火力网。

地形适应性是后期作战的隐藏要素,森林区域可增强炮兵单位的攻击加成,平原地区则利于装甲部队机动。部署时需根据战场特征调整阵型,城市攻坚战中需预留攻城车的输出空间,防御战则应利用炮塔射程构建多层防线。所有军事行动必须配合补给线运作,定期通过策略卡补充行军损耗,维持部队满编状态。

最终形成的搭配体系需保持动态调整能力,根据敌方兵种变化及时更换克制单位。重型坦克面对反装甲单位时可切换为自行火炮,步兵遭遇空中打击则需增加防空火力比例。每次战役后分析战损数据,优化兵种配比与战术指令,逐步形成适应个人作战风格的精锐部队组合。